12.

12. 12.

12. Дорогой дядя!

Сколько я себя помню, меня всегда понуждали по какому-нибудь поводу

трепетать нутром, Я долго не понимал — зачем? Потом с годами стал думать — может

быть, для обмена веществ? Потому что, когда я не трепетал нутром, мне было на

обмен веществ плевать.

Но так как обмен веществ все равно происходил, плевал ли я на него или нет,

то оказалось, что трепетать нутром я должен был, чтобы мой сосед не подумал, что

я не такой, как он. А у меня всегда был сосед.

Почему ему было надо, чтоб я был такой, как он, я не знал. У него фамилия

была другая и биография, и в зеркале мы были непохожи. Долго не знал. Но потом

вдруг понял.

Если я не трепетал нутром, ему было беспокойно. И он пугался — а вдруг я

такой же брехун, как он, и только делаю вид, что трепещу. Он боялся, что на

самом деле я равнодушный и хорошо живу. А он хотел, чтоб хорошо жил только он, а

я бы напрягался.

Мир состоит из отдельных объектов и субъектов. И конечно, мир бы

рассыпался, если бы их ничего не связывало. Но так как их все равно что-то

связывает, то мир не рассыплется, даже если этого кто-то страстно захочет.

И сосед вовсе не боялся, что мир рассыплется. На его век хватит. Но он

боялся, что если я не буду хотя бы делать вид, что я такой же, как он, то станет

видно, что и он не такой, как я. А это чревато выбором не в его пользу.

Потому что я работал, а он эту работу — имитировал.

И в этом между нами разница навсегда, но не я в ней виноват.

Поставили нам натурщика. Голый такой дядя с якобы веслом в руке. Конечно,

не весло, а палка от метлы, но он стоит в движении, будто бы он в лодке или

гондоле, и будто бы он в лунную ночь гребет себе в лагуне, и даже можно

представить, что он поет, к примеру, "Санта Лючия" или какую-нибудь другую

песню.

Лунную ночь было вообразить легко — он стоял под лампой.

Песню было вообразить трудней всего, так как натурщика звали Федя и мы

знали, что слуха у него нет, и он не мог спеть даже частушку с несложным

мотивом, а только шепотом ревел тексты неприличного содержания.

Задача была несложная — правдиво изобразить то, что видишь.

Затруднение состояло лишь в том, что к тому времени, а дело было, если не

изменяет память, на третьем курсе, то есть давным-давно, к тому времени я уже не

понимал, что значит "изобразить правдиво".

Нет, я не имею в виду какие-нибудь столкновения общественных идей, которые

якобы впрямую можно выколупать даже из натюрморта, и когда такое понятие, как

"правдиво изобразить", трактовалось противоречиво и часто в противоположном

смысле, хотя каждое мнение подтверждалось цитатами, часто из одних и тех же

источников. Нет, я имею в виду обыкновенный житейский смысл — вот стоит дядя

Федя, и я должен нарисовать то, что вижу. Чего уж проще? Но вот беда, тот же

житейский опыт показывал, что если я нарисую то, что вижу, то поставят тройку и

не будет стипендии целый семестр, а это, сами понимаете...

К примеру скажут тебе — надо не копировать, а творить — и привет. Хотя уже

нам было ясно, что такое "копировать" и что такое "творить" — не знает никто.

То есть каждый преподаватель знал разницу, но поскольку у каждого

преподавателя эта разница была своя, то в результате оставалось голое

утверждение, с которым никто не смей спорить, а именно, что "копировать — это

тебе не творить".

Почему я так стремлюсь описать этот кошмарный случай, когда, разглядывая

натурщика без единой предварительной установки, я вдруг обнаружил что-то свое, о

чем я не читал ни в одном искусствоведческом труде, ни в одной эстетической

инструкции, ни в одном воспоминании мастеров? Ну обнаружил! Ну новинка! Ведь в

натурщике обнаружил, а не в чьих-нибудь теориях, которые периодически меняются,

и каждая следующая объявляет предыдущую устаревшей и в чем-то нехорошей, даже

постыдной. Почему же этот случай кошмарный? Потому что в главном бастионе любого

академического обучения — "изучайте натуру" — я случайно пробил брешь, которую я

не мог заполнить.

Повторяю, у меня не было никаких идей. Я просто сидел и тупо разглядывал

натурщика и очень хотел получить пятерку. Зачем мне нужна была пятерка? За нес

мне дадут стипендию. Двадцать пять рублей на нынешние деньги, а без пятерки у

меня стипендию отнимут на целый семестр. А кушать хотелось каждый день. Я помню

эту еду. Дело не в том, что в технических вузах платили больше. Это правильно.

Технические вузы учат добывать еду, искусство — это все же блажь на сытый

желудок, не так ли? А дело в том, что в технических вузах экзаменатор знает

правильный ответ и, если ученик тоже его знает, ему нетрудно доказать права на

пятерку. А ученику вуза искусств доказывать нечем. Он — голенький. Но я не знал,

что и экзаменаторы тоже голенькие. Не знал, не верил и надеялся, что это не так.

Ведь если учат, значит, что-то знают, чего я не знаю, чего самостоятельно

узнать невозможно и если я тоже это узнаю, то тоже буду знать такое, без чего

художником не станешь.

И тут произошел случай, который послужил причиной всему счастью и всем

несчастьям моей дальнейшей жизни.

На выставленной вперед голой банной ноге гондольера с пальцами, в которые

внесли поправки долгая жизнь и плохая обувь, в промежутке между коленом и

щиколоткой, я увидел тончайшие, никем до меня не замеченные линии, которых ни в

одной изобразительной системе не могло быть. В системе не могло быть, а на

бледной ноге они были. А когда я присмотрелся, то эти линии были обнаружены у

него всюду, и он как бы из них состоял. Больше того, мне показалось, что если их

тщательно перерисовать, то на бумаге образуется натурщик, да не как-нибудь

хаотически нарисованный, а выстроенный по какому-то природному закону.

Сложилось к тому времени два способа рисовать голых натурщиков. От

леонардодавинчевых времен идет рисование по анатомии, чтобы рисовать у дяди Феди

не просто выпуклости и "впуклости", а понимать, что под кожей выпирает. Метод

был хорош. Но у него был один технический недостаток. Хотя у каждого человека

одна и та же номенклатура деталей, однако выглядят эти детали по-разному. Вид у

этих деталей разный. Вот какая штука. А мы рисуем именно вид, и он у каждого

гондольера свой, особенный — пониже гондольер, повыше, потолще, похудее,

помоложе, постарше, профессии разные, а темпераменты? Ну, непохож банный дядя

Федя на Аполлона Бельведерского, ну что тут поделаешь? Набор мышц такой же, а

выглядят по-другому. Еще Леонардо говорил: "О, живописец анатомист! Бойся

показать знание мускулов!", но мы изготовляли Аполлонов.

В чем состояла идея другого способа рисовать — его называли "обрубовка"? В

том, что надо рисовать не анатомию, которая вся упрятана, а объемы, которые у

всех снаружи. Если дядю Федю раздеть, то мы увидим, что он не только не Аполлон,

но даже не гондольер. В крайнем случае — лодочник. Однако и это сомнительно.

Потому что натурщик-профессионал умеет изо дня в день стоять на месте, а

лодочник все же куда-то едет.

Объемы бывают округлые и, так сказать, граненые. И если представить себе,

что голова — это шар, то, как бы обрубая его плоскостями, мы получим грани,

которые, увеличиваясь в числе, но уменьшаясь в размерах, и приведут нас к

натуральному дяде Феде. И преподаватель твердил: "Нос — это призма".

Мало того, что я лишь один раз в жизни видел человека, у которого нос был

похож на призму, и это было так ужасно, что рисовать его не хотелось, но и "обрубовка"

тоже имела технический недостаток. Сам великий Чистяков, который ее открыл,

видимо, это сознавал. Потому что велел, выстроив игру плоскостей, заканчивать

все же "на глазок". То есть попросту срисовывать с натуры то, что есть. Но как

только начинаешь срисовывать, то вся "обрубовка", естественно, летит и

восстановлена быть не может. И значит, вся стройность и прелесть уничтожена при

поправках собственной рукой.

Н-да-а... как вспомнишь...

А зачем оно вообще, построение, если дело кончается обычным глазомером? А

затем, что, пока вглядываешься в натурщика и пытаешься изобразить, начинаешь

видеть, что тело человека не просто существует, как ему надобно по медицине и

привычке жить, но что в построении есть удивительная прелесть. А что такое

прелесть — не знает никто.

И вот я, наткнувшись в самой натуре на таинственные линии, никем до меня не

увиденные, подумал, а вдруг?.. И не будет технических недостатков двух

предыдущих способов рисовать... И я не буду изготовлять анатомических Аполлонов

Федоровичей... И я смогу сколько угодно стирать ластиком неудачные места, но на

терять построения — как в "обрубовке". Ведь если эти линии есть в самой натуре,

я их опять восстановлю!

Если, конечно, они есть. Я то плелся по Москве, то недостойно ускорял шаг,

и все больше сомневался, что я эти линии видел. Потому что никто не заметил, а я

заметил — и это за тысячи лет рисования? Чушь, конечно. Глаза устали.

Как я хотел быть художником! А что вышло? Поскользнулся на ерунде, на

банановой корке... Ляжка пожилого гондольера...

Самое интересное, что я и правда свое немыслимое наблюдение забыл. И на

следующий дань я в институт пришел скучный и оптимистичный, как мыло.

Поболтал, покурил, сел за свой рисунок, взглянул на голого человека и

увидел линии.

Я начал метаться, строить и по анатомии и по "обрубовке", а линии лезли и

прыгали в глаза, как гнусная паутина.

Но что-то во мне стало напрягаться и даже ожесточилось. А в чем дело,

собственно? Ну увидел в природе то, что другие проморгали! Разве так не бывает?

Да сплошь! А потом, может, и не проморгали, а сочли неважным, или скрыли, или у

них были другие цели? Мало ли?

И когда кончился этот день, я решил — если и завтра я эти линии увижу,

значит, они в натуре на самом деле есть. И будь что будет.

На следующий день я эти линии увидел.

13.

13. С картиной, которую ты считаешь хорошей, расставаться непереносимо. Это

разлука. Никакая копия или там авторское повторение — не выход, это все ерунда.

Копия — это результат, а картина — это еще накопление результата, путь к нему. И

картина нужна тебе, чтобы всегда была под рукой для дальнейшего твоего развития.

Как расстанешься? А художник кормится продажей подлинников. Халтурить? Стыдно

как-то. Двойная бухгалтерия? Для других и для себя? Она рано или поздно

скажется, и тогда... гоголевский рассказ "Портрет", выполненный при прямой

консультации великого Иванова. Как же быть? Я этого не знал.

С картиной, которую ты считаешь хорошей, расставаться непереносимо. Это

разлука. Никакая копия или там авторское повторение — не выход, это все ерунда.

Копия — это результат, а картина — это еще накопление результата, путь к нему. И

картина нужна тебе, чтобы всегда была под рукой для дальнейшего твоего развития.

Как расстанешься? А художник кормится продажей подлинников. Халтурить? Стыдно

как-то. Двойная бухгалтерия? Для других и для себя? Она рано или поздно

скажется, и тогда... гоголевский рассказ "Портрет", выполненный при прямой

консультации великого Иванова. Как же быть? Я этого не знал.

Дорогой дядя!

У меня сейчас какая главная и довольно противная задача? Чтобы никого не

обидеть. А то ведь как получается? Выскажешь предположение, основанное на своих

и чужих наблюдениях, — обижаются. А потом начинают не обсуждать по существу, а

пакостить. Этому тоже есть объяснение. Пакостник начинает воображать, что его

демонтируют, и гневается. Половина бед на земле — от воображаемых опасностей, а

не от реальных. Я не удивлюсь, если окажется, что реальные беды с воображаемых и

начинаются.

Что же произошло, когда я открыл эти линии на натурщике, который стоял

нагишом?

Сразу скажу, что я и сейчас не знаю, что это такое. Я назвал эти линии —

"переломами". Надо же было как-то назвать.

Сначала я пытался дать этим линиям тщательное объяснение.

Не знаю как обычному зрителю, но для художника гипсовые отливки греческих

торсов на втором этаже Музея изобразительных искусств, что на Волхонке, и

два-три подлинника на первом этаже — небольшие торсы, сделанные из мрамора, —

это разные скульптуры.

И не потому, что изображают разных особ.

И не потому разные, что на втором этаже знаменитые скульптуры, а на первом

выкопаны в Тамани и сделаны неизвестно кем. Как раз наоборот, верхние знаменитые

— многократно хуже нижних незнаменитых. На первом этаже они живут и обаяют, а на

втором — мертвые. А почему обаяют? Потому что мрамор. На первом этаже торсы из

мрамора. А при отливке из гипса часть выпуклостей и "впуклостей" пропадает,

слизывается, и нет уже той божественной игры объемов, по которым скользит глаз и

радуется.

Но и это не все. Бывает и наоборот. Бывает, что фигура из гипса лучше той

же самой из мрамора. Тогда гипсовая живая, а мраморная — лишь ее тень. Так

случилось с барельефами в метро "Электрозаводская". Сначала установили гипсовые

— такие живые и художественные были девушки-работницы, я сам видел. А потом

стали их заменять на мраморные, и все начало каменеть. И последний гипсовый

барельеф был как крик о помощи.

Так что не в том дело, что мрамор — хорошо, а гипс — плохо, или наоборот, а

в том, что они — разные материалы. И художник знает, что из разных материалов

одну и ту же скульптуру или картину сделать нельзя. А можно сделать только

разные. Потому что глаз различает не только разницу "впуклостей" и выпуклостей,

но и материалы, из которых они сделаны. Структуру самого материала и фактуру, то

есть то, как по материалу шла рука. И потому разный материал — это разный взгляд

на одни и те же вещи.

То есть я хочу сказать, что сам материал влияет на художество. То есть на

впечатление, к которому художник пробивается.

Настоящий художник с материалом не борется. Он его использует. Иногда даже

сразу в нем замышляет — в гипсе, или мраморе, или в дереве. Сколько я знаю

картин, которые в гуаши были бы картинами, а в масле они — клеенка. Но масло

престижней.

Это тончайшая вещь, но в конечном счете она решает дело. А большинство

картин, музыки, стихов, так сказать, нейтральны к первичному материалу, из

которых они сделаны.

Но для истинного художника музыка на тромбоне и на скрипке — это разная

музыка. Мелодия может быть одна, та же последовательность звуков, а музыка

разная. Потому что предметы, которые издают звук, — тромбон, скрипка — разные.

Это почти то же, что для стихов словарь. Сколько стихов написано как бы вне

словаря. И ритм отчетливый, и мысли неглупые, и рифме позавидуешь, а словарь

приделан, как штукатурная колонна к кирпичному фасаду. Настоящего же поэта

словарь часто сам ведет, и он не смущается, что написал стих, которого и не

ожидал. Сердце подсказывает — так хорошо.

Но сколько художников полагает — ничего, зритель — дурак, и так пройдет. И

проходит. Все проходит. А Суриков не проходит, Врубель не проходит.

Сверхъестественно тончайший Леонардо не проходит, сверхъестественно грубейший

Ван Гог не проходит. Искренность не проходит. Она навеки.

Конечно, к одной органичности материала художество не сводится, но

влюбленность в первоматериал — это если не сама искренность художника, то ведет

к ней.

А художественная искренность — это, может быть, для художества основа

основ. В художестве искренний дурак нередко трогателен. Он не убогий, он

ребенок. А неискренний умник — это ужас что такое.

К чему я все это клоню? К тому, что Леонардо изобрел в живописи прием,

который называют "сфумато".

Леонардо да Винчи как художник мне не очень нравился. Я был без ума от его

личности и от его записок, которые прочел тогда в издании "Академия". Я с

восторгом соглашался со всем, что он говорил, а работы его, за исключением

виндзорского автопортрета и рисунков к "Битве при Ангиаре", казались мне не то

чтобы сухими или холодными, а какими-то несвободными. Но я в этом боялся

признаться даже себе, потому что чувствовал в них какую-то давящую силу,

какую-то окончательную выясненность.

В этом была некая тайна, при которой всякие эмоциональные причитания:

нравится, не нравится, близок, далек — были какими-то несущественными. Я даже

думал иногда, что, может быть, это даже не искусство? Или первый сигнал

искусства, которое когда-нибудь только еще народится? Но не для нас. Нет. Не для

нас. Нас уже не будет.

И я тогда впервые засомневался, что гений — это наивысшая свобода.

Наоборот. Но только он подчиняется законам, которые нам неслышны.

В нем не было очевидной мощи Микеланджело и нежности Рафаэля. Но когда я

глядел на Микеланджело и Рафаэля, то, в общем, понимал, что и мощь и нежность их

персонажей — выдуманные, продукт фантазии, что в жизни такой мощи и такой

нежности не бывает, хотя настолько хочешь, чтоб они были, что забываешь об этом.

Фантазия — великая вещь. В повествовании об искусстве доказывать

необходимость ее и неизбежность — нелепо. Речь не о том.

Речь о том, что, когда смотришь на работы Леонардо да Винчи, веришь, что в

земном, реальном, повседневном, любом человеке заключен такой неистовый заряд

мощи и нежности, который многократно выше любых выдумок и определений, но только

заключен в свернутом виде.

Как это может быть, я, конечно, не знал. Но я не мог отделаться сначала от

ощущения, а потом и от мысли, что он знал.

И когда я прочел, что "сфумато" — это нежная дымка, которой Леонардо

окутывал натуру и потому обходился без светотени, я сразу же в это не поверил.

Во-первых, чисто технически такой дымки можно добиться многими приемами —

хоть растушевкой, хоть пальцем, хоть из пульверизатора. И совершенно незачем

тратить столько времени на портрет "Джиоконды" или на "Иоанна Крестителя".

Во-вторых, эта дымка не покрывала изображение, а как бы его выполняла,

лепила и строила.

И в-третьих, если ее не было ни у одного из его учеников — ни у Бельтрафио,

ни у Мельци, то, значит, они ее в натуре просто не видели. А Леонардо видел.

Не то чтобы я страстно возжелал открыть секрет "сфумато". Наоборот, я сразу

понял — зачем мне это? Повторяю, мне гораздо больше нравились работы других

художников, и я бы с ба-альшим удовольствием узнал их секреты! И "сфумато" мне

было ни к чему.

Но когда я увидел, что реальный гондольер с метлой весь покрыт тончайшими,

не то теневыми, не то световыми линиями и как бы из них состоит и построен, и с

опрокидывающимся сердцем подумал: не может быть... Не может быть!..

Я потом прочел много книг про Леонардо. И тупо логичных и

слезливо-почтительных. Но ни одна из них не говорила о деле. Как будто люди не

видели, что Леонардо не похож ни на кого. Ни на кого! Один профессор хилыми

лапками даже разбирал Леонардо на части, а когда складывал обратно, то получался

не Леонардо, а кто-то из его учеников.

Я не хотел быть ничьим учеником, я не хотел открыть "сфумато", я просто

хотел нарисовать дядю Федю как можно лучше и получить пятерку.

Надеюсь, заметно, что я стараюсь писать как можно суше. Так сказать, стиль

"сквозь зубы" — не хочется, чтобы эмоции мешали разбираться, что к чему, чтобы

все шло открытым текстом, без метафорического подмигивания, чтоб все было — так?

так... нет? нет... Но главное, столько моих страстей было потрачено, чтобы

добраться до любой высказанной здесь мысли, что на четыре жизни хватит. Уж

поверьте. Даю честное слово. То, о чем я напишу далее, каждый может проверить.

Присмотреться и проверить. Конечно, если есть охота. А на нет и суда нет.

Я сидел, держа длинный карандаш двумя пальцами за середину тощенького

граненого тельца. Мне повезло, стержень карандаша был жесткий, как для черчения.

Художники не любят таких. Нет сочности штриха, бумагу дерет. Но у меня была

другая задача.

Я начал с промежутка между коленом и щиколоткой. Прямо передо мной, можно

сказать, прямо мне в нос, выступала нога гондольера. И я на рисунке провел еле

видную линию от внутренней стороны колена до наружной стороны щиколотки. Вторую

линию я провел от внешней стороны колена до внутренней стороны щиколотки. Линии

пересеклись, и сразу пришлось поправлять рисунок — оказывается, прежде я низко

взял наружный край щиколотки.

Художник знает, как трудно добиться верного силуэта ноги. От колена до

щиколоток идет чуть кривая кость, которая спереди хорошо видна. Но сзади к ней

приросла икроножная мышца, которая выступает по обе стороны кости плавными

пузырями. Но так как пузыри несимметричные, то и приходится их гонять по рисунку

вверх и вниз, на глазок, чтобы получилась не карикатура ноги, а нога. И тут

оказалось, что край наружного пузыря как бы продолжается в крае внутренней

щиколотки. То же самое и со второй линией — от внутреннего края колена к

наружной стороне щиколотки. То есть эти пересекающиеся, как ножницы, волосные

линии, которым не было оправдания ни в анатомии, ни в "обрубовке", точно и без

всяких хлопот выстраивали мне ногу. И так далее и так далее. То есть как система

координат эти линии уже работали. Подошел профессор и кивнул. — Хорошо строишь,

— сказал он. Я тоже кивнул. Неужели не видит? Нет. Не видит. Линии множились и

строили мне фигуру.

Я обнаглел. Я уже не проводил по одной волосной еле видной линии, я

действовал сразу пучками, тоже еле видными, как туман. И вот, когда пучок

пересекал пучок, то на скрещении туманов образовывались пятнышки — сдвоенные

слои "туманов".

Слава богу, что не стал вытирать их ластиком. Я решил, что сделаю это

потом. Главное — это построение. Но когда я потом взглянул на эти пятнышки, я

обнаружил, что они начинают образовывать тени.

Я не рисовал теней. Они образовывались сами. Мимоходом. В процессе

построения.

Каждый рисовальщик знает, как трудно моделировать, лепить живую плоть

тенями, особенно если они легкие, если они полутона. А неверно положенная тень, —

это неверно изображенная форма, которая эту тень образовала. Вот и гоняют эти

легкие тени выше, ниже и меняют их контуры в надежде, что зритель сам

догадается, какая форма слегка или сильно от света отвернулась. А если свет

ровный, рассеянный? А если при первом взгляде живая плоть — это блин? При

первом. А при втором — видно, как эта плоть божественно лепится. Сколько скрытых художниковых слез пролито! А у меня моделировка получалась сама. Сама! Я о ней

но заботился. Я только строил форму по каким-то неведомым линиям, а тени сами

скапливались, одновременно, в уголке глаза и в уголке рта — когда я нахально

перекинулся на гондольерово лицо.

А ракурсы? Если протянуть руку или ногу вперед, то даже на фотографии они

выглядят коротышками. А в натуре из-за одних бугров мышц выглядывают другие

бугры, и от этого силуэт усложняется еще больше. И от этих мучений я был

избавлен. Ракурсы выстраивались сами собой. Я бугры не рисовал. Я рисовал линии.

Когда уже я в один сеанс заканчивал рисунок, который был рассчитан на

многие часы возни и мазни, я поднял голову и увидел, что за моей спиной

столпилась чуть не вся наша группа. Они были задумчивые.

— Здорово продвинулся... — сказал лучший рисовальщик нашего курса.

Он приехал в Москву из одесского училища и был учеником чуть не самого

Костанди.

Я видел одну великую картину Костанди. Может быть, у него были и другие

великие картины, но одну я видел точно. На ней было изображено... Но об этом в

другой раз, когда речь пойдет о композиции, о картине, не знаю, как и назвать то

целое, для которого все остальное лишь подготовка.

Я кончил рисунок.

— Врубелем увлекся?.. Зря... — сказал профессор. — Он многим головы заморочил.

И я вспомнил, где я видел нечто подобное. Только в двух работах Врубеля.

Потом я нашел еще и третью, "Тамара на смертном одре" — черная акварель

прекрасного лица с закрытыми глазами и "Всадник" — неистовый конь и пригнувшийся

к гриве человек, тоже черная акварель. Потом несколько лет спустя я увидел, что

лицо "Сидящего демона" написано так же. Остальное тело было написано обычно.

Нужный цвет на нужном месте. По анатомии. Хотя какая у демонов анатомия —

сравнивать не с кем. Но это потом, когда "Сидящего демона" наконец впервые после

войны выставили в Третьяковской галерее, чтобы мы все видели. А тогда, когда я

открыл эти "переломы", эту картину почему-то не показывали. Или я ошибаюсь?

А тут дело было чистое. Подлинники. Ласка в первом лице.

А тут дело было чистое. Подлинники. Ласка в первом лице.

Она попробовала. Вечером она позвонила мне по телефону. Она плакала и

твердила: понимаешь, получается... понимаешь.

Я уже понимал. Кто видел руки "Джиоконды", их тающую стройность, тот

поверит, что никакой анатомией, никакими "обрубовками" этого не достичь. Только

"сфумато".

Ее рисунок вышел лучше всех, и старик смотрел на него с некоторым

удивлением...

Я пришел в Эрмитаж к открытию и знал, что уйду, только когда выгонят. Я

знал, что и завтра поступлю так же. Денег у меня было скоплено на неделю такой

жизни, и я знал, как ее провести. Поэтому я шел по залам, как подкрадывался, и

пил из первоисточников, сколько хотел сегодня, без оглядки, без всякой

систематизации по школам, временам и стилям. Художники, которые написали

картины, меньше всего думали об этом. Я поступал так же.

В холсте Эль Греко "Апостолы Петр и Павел", в руке одного из них, в том,

что кулаком опирается на стол, я спокойно увидел "переломы". Только несколько

вытянутые по вертикали. Спокойно, потому что я уже знал, что механически

превратить рисунок "переломами" в живопись невозможно. У колорита другие законы.

Эль Греко их знал. Можно было только мечтать узнать не только их, но и как

связать цвет с "переломами" в одно стилевое целое. Эль Греко это иногда

удавалось, но, может быть, он не придавал этому значения? Я подозревал, что этот

секрет знал Веласкес. Я подошел к Веласкесу. Нет. Ни в портрете "Филиппа", ни в

"Оливаресе" я их не заметил. Ну нет, так нет. Но потом после Ленинграда я в

репродукции с его "Менипа", во фрагменте головы, увидел, что она написана именно

так. Репин был без

В холсте Эль Греко "Апостолы Петр и Павел", в руке одного из них, в том,

что кулаком опирается на стол, я спокойно увидел "переломы". Только несколько

вытянутые по вертикали. Спокойно, потому что я уже знал, что механически

превратить рисунок "переломами" в живопись невозможно. У колорита другие законы.

Эль Греко их знал. Можно было только мечтать узнать не только их, но и как

связать цвет с "переломами" в одно стилевое целое. Эль Греко это иногда

удавалось, но, может быть, он не придавал этому значения? Я подозревал, что этот

секрет знал Веласкес. Я подошел к Веласкесу. Нет. Ни в портрете "Филиппа", ни в

"Оливаресе" я их не заметил. Ну нет, так нет. Но потом после Ленинграда я в

репродукции с его "Менипа", во фрагменте головы, увидел, что она написана именно

так. Репин был без

ума от головы "Менипа". При полной свободе кисти полная

выстроенность. Можете сами посмотреть на репродукции. Подлинника я не видел. Он

в каком-то иностранном музее. Много лет спустя на крупной фотографии с портрета

брата Рембрандта, того, что в берете, поверх могучих мазков я увидел "переломы",

сделанные лаковой лессировкой. Этот портрет есть в Москве, в Музее

изобразительных искусств. Но в подлиннике я их тоже не мог разглядеть. Они видны

только на очень крупной черно-белой фотографии. Но если положить рядом даже

обычные цветные репродукции "Портрета брата" из московского музея и какую-нибудь

рембрандтовскую старушку, или даже другой портрет брата, то московский откроет

какую-то таинственную, чуть грубоватую стройность. А в других этого нет.

ума от головы "Менипа". При полной свободе кисти полная

выстроенность. Можете сами посмотреть на репродукции. Подлинника я не видел. Он

в каком-то иностранном музее. Много лет спустя на крупной фотографии с портрета

брата Рембрандта, того, что в берете, поверх могучих мазков я увидел "переломы",

сделанные лаковой лессировкой. Этот портрет есть в Москве, в Музее

изобразительных искусств. Но в подлиннике я их тоже не мог разглядеть. Они видны

только на очень крупной черно-белой фотографии. Но если положить рядом даже

обычные цветные репродукции "Портрета брата" из московского музея и какую-нибудь

рембрандтовскую старушку, или даже другой портрет брата, то московский откроет

какую-то таинственную, чуть грубоватую стройность. А в других этого нет.

Ну ладно. Хватит уклоняться. Настало время тихонько, не дыша, подойти к

двум картинам Леонардо да Винчи, которые я обнаружил в Эрмитаже.

"Мадонна Бенуа". Ранняя работа Леонардо. Я и на лекциях слышал и читал о

том, с какой нежностью молоденькая мать смотрит на ребенка и как замечательно

правдиво это изображено. Я разглядывал репродукции и увеличенные фрагменты и

силился что-то почувствовать, глядя на эту улыбку. Иногда даже что-то

чувствовал, иногда нет. Клял себя за бесчувственность, потом надоело врать, и я

освободился. Эмоции? Нет, не того ждешь от Леонардо. Изображать эмоции в

картине? Это умели и другие. Некоторые даже лучше. Нет. От Леонардо ждешь

другого. От него ждешь молчания, которое вызывает желание другой жизни. Теперь я

свободно смотрел подлинник и испытывал почти то же самое, что и раньше. Конечно,

все многократно лучше, но это мог и не Леонардо. Картина под стеклом была хорошо

видна в рассеянном ленинградском свете. Она была на отдельном стенде, ребром к

дворцовому окну. Мне все было видно.

"Мадонна Бенуа". Ранняя работа Леонардо. Я и на лекциях слышал и читал о

том, с какой нежностью молоденькая мать смотрит на ребенка и как замечательно

правдиво это изображено. Я разглядывал репродукции и увеличенные фрагменты и

силился что-то почувствовать, глядя на эту улыбку. Иногда даже что-то

чувствовал, иногда нет. Клял себя за бесчувственность, потом надоело врать, и я

освободился. Эмоции? Нет, не того ждешь от Леонардо. Изображать эмоции в

картине? Это умели и другие. Некоторые даже лучше. Нет. От Леонардо ждешь

другого. От него ждешь молчания, которое вызывает желание другой жизни. Теперь я

свободно смотрел подлинник и испытывал почти то же самое, что и раньше. Конечно,

все многократно лучше, но это мог и не Леонардо. Картина под стеклом была хорошо

видна в рассеянном ленинградском свете. Она была на отдельном стенде, ребром к

дворцовому окну. Мне все было видно. В репродукции эта картина меня попросту оставляла холодным. Жесткая

лаконичность, безвоздушность, отчетливость. В "Мадонне Бенуа" мне нравилось хотя

бы девическое лицо. Мне нравились круглые лица, как у ребенка. А эта была

неумолимо взрослая и довольно носатая. Правда, так правда. Чего уж там! Я стоял

перед подлинником. Я только мысленно бормотал: "Господи, мальчик мой..." — и не

знал, к кому это относится — к ребенку на картине, к Леонардо или ко мне...

Потому что я человек и не все могу вынести. Я слушал и слушался чванных нахалов

с кистями, которые полагали, что Леонардо устарел, и ученых, которые

арифметически доказывали, что шум из-за Леонардо преувеличен и что подлинная "Джиоконда"

не луврская, а та, которая висит в Эрмитаже и называется "Флора", огромная,

ученическая, старательная, со складками, как макароны. Ну хорошо, я видел только

репродукции, но они-то разглядывали подлинники!

Я стоял перед "Мадонной Литтой" и прощался с живописью. Потому что так мне

не суметь, а по-другому не хочу.

Но я поклялся, что когда-нибудь опишу все это. Видно, сроки пришли, и

теперь я это исполняю.

Я тогда не знал, что прощаюсь не с живописью, а с пошлой уверенностью, и с

чепухой определений.

Но надо все же сказать, что я там увидел. Основное понятно. Я увидел "сфумато"...

Может быть, самое начало его у Леонардо?

Может быть, поэтому и можно было его разглядеть?

Да, оно было выполнено "переломами". Но этого мало. если бы только это, я

бы лишь уверился в своих силах. Я увидел, что эти непонятные "переломы"

принадлежат не только натуре, но и могут работать как стиль. Вот так. То есть

они не предрешают индивидуальную манеру автора, не сковывают его руки. А значит,

открывают простор. Но главное не то, что я увидел "переломы" и их ритм, который

не изображал эмоции, а вызывал в душе молчание, которое предшествует желанию.

Главное было то, что "переломы", которыми было выполнено нежное тельце малыша,

обернувшегося к зрителю, были не те, которыми рисовал я. Я рисовал их темными

волосными линиями, то есть тенями, а Леонардо да Винчи писал светом. Вот какая

штука.

И это был не стиль, не манера. Световые "переломы" он видел в самой натуре.

А значит, световые "переломы" — это иной взгляд на вещи. Это было пророчество

всей дальнейшей живописи. И не только живописи. Это было мировоззрение. И не

только оно. Это было превращение его в дело.

Я тогда не так отчетливо про все это думал, но я уже видел — это так. Я

видел, как Леонардо да Винчи, выдумщик машин, перешагивал через них и восходил к

человеку, светом вылепляя то, каким он может стать.

И тут я заметил нечто, чему не поверил даже.

Случайно я обратил внимание на табличку под картиной. И после названия

"Мадонна Лита" и подписи "Леонардо да Винчи" в скобочках стоял знак вопроса.

Маленький такой, житейский знак вопроса, который означал, что кто-то

сомневается, что Леонардо да Винчи писал эту картину. И наверно, он приводил

доказательства, и, может быть, даже алгебраические — всякие там года, и даты

покупок, и имена владельцев, доказывая свои права на этот вопросик и на эти

скобочки. В то время, как достаточно было просто смотреть на картину, и

становилось ясно, что, кроме Леонардо, ее попросту некому было написать. Некому.

Забегая вперед, скажу, что я потом много и долго орал против этого

вопросика и этих скобочек, потом я узнал и очень скоро, что этот вопросик в

скобочках наконец-то убрали те, кто видел, а не занимался выкладками. Я долго

тешился, что, может быть, их убрали потому, что я орал, что, может быть, это

была последняя капля. Но потом я утешился более простым объяснением — сами

дозрели. Но я горжусь, что в этом участвовал.

А сейчас я стоял, и меня малость колотило. Это потом чувства, или, как их

величают, эмоции распадаются на два внешних проявления: на смех и слезы, или,

если хотите, на смех сквозь слезы, как придумал Вийон, а потом многие повторяли.

А покамест меня бил, я бы сказал, непроанализированный колотун. И дико хотелось

курить.

Как мог быстро, я помчался в курилку, скользя на натертом паркете, делая

хоккейные виражи и огибая острова экскурсантов, которым сообщали век, школу

художника, кто с кем боролся и в каком стиле, и кто на ком был женат. Слава

богу, курилка! Дым, дым.

Я курил, и меня отпускало. То, что я нашел, было неизмеримо больше того,

что я потерял.

Есть великое искусство! Суверенное! Ничего с ним не сделаешь!

Дорогой дядя!

Как поднимались по лестнице, я не запомнил. Как в комнату пришли, тоже не

обратил внимания, но я хорошо помню мастерскую, какое было впечатление.

Мастерская была на самом верхнем этаже дома, а впечатление было, что подвал.

Потому что стеклянная крыша, предназначенная для мастерской, вся была забита

фанерой. Только в одном месте было окно, откуда падал свет на натурщицу и на

мольберт, где он эту натурщицу писал. Некоторое время он писал при нас. То, что

было на холсте, было не похоже на натуру. Понятно, что сидела та же самая

натурщица, но картина была совершенно другая какая-то. У нее не было задачи быть

похожей на натурщицу. То ли подмалевок какой-то, который потом будет похож на

натурщицу, то ли он так оставит - было непонятно. Но главное не это. Главное,

что все было серое, пыльное. Фанера изнутри была выкрашена в серый цвет, холсты

стояли у стенок тыльными сторонами наружу, свет был пыльный и серый, луч света

пыльный, натурщица пыльная, холст пыльный, роба художника была серая, полы

серые, и живопись зеленовато-серая. Я у него спросил:

— Вы, наверно, вначале только напрягаете цвет? А потом делаете его обыкновенным?

Реальным? А он меня спросил:

— Вы, наверно, вначале только напрягаете цвет? А потом делаете его обыкновенным?

Реальным? А он меня спросил:

— А что значит напрягать цвет? А я его спросил:

— У вас есть задача сделать потом картину похожей на натуру? Или нет? Он сказал:

— Нет.

Я не хотел выглядеть дураком и не стал дальше расспрашивать.

А на улице солнечный день - яркий непереносимо, зелени полно, а здесь все

серое, как в паутине. Даже не серое, а серо-зеленоватое. Я подумал, что если это

и есть живопись - то мне не надо. Я жить хочу.

А он принял меня за сочувствующего, потому что я пришел с его ученицей, и

потому говорил обыкновенно. Он не знал, что я ее уже переубедил до того, как

сюда прийти, и она заранее была на моей стороне.

Потом натурщица ушла, и мы вместе вышли в соседнюю маленькую комнатку, где

он жил. Там было окно, и тоже было все серое. Но это все было серое потому, что

все было голо и нищета.

Потом пришла жена, худая, с выпирающими скулами и верхними зубами - а

видно, была красивая - и сказала, что сейчас даст ему поесть. А на столе лежало

яблоко, которое он рисовал, и я подумал:

"Зачем рисовать яблоко?" А жена дала ему поесть. В жестяной миске, алюминиевой

ложкой - как на вокзале во время войны. Он ел кукурузу, вываленную из консервной

банки, - тогда еще продавалась такая кукуруза, в собственном соку, и стоила

рубль - на старые деньги. Дешевле еды не было. А он ел и пережевывал. А нам дал

смотреть какое-то прекрасное издание - иностранное с репродукциями, книгу. "Руо

- художник", - сказал он.

— Правда, прекрасно? — он сказал.

А я смотрю - дикие грубые мазки, которые кое-как очерчивали лицо,

бородатое, а лица не было - были три шлепка краски. Он сказал:

— Правда, великолепно?

А я говорю:

— Да!.. Великолепно! Здорово как! Ох как здорово! И думал: "Как бы поскорей

удрать...", и не мог видеть, как он пережевывает кукурузу - ему было уже

семьдесят лет. Огромное количество холстов стояло у стен, которые он никогда не

продаст. Огромная мастерская с единственным окном. А он пережевывает кукурузу. И

если это живопись и такая жизнь - то мне не надо.

Потом он еще показывал маленький деревянный манекен - схему человека на

шарнирах - и он мог, манекен, принимать любую позу человеческую. А художник

говорил:

— Это для того, чтобы изучать движения.

И я подумал:

"Если манекен для того, чтобы изучать движения, - то мне не надо".

А потом пришел его ученик, сын композитора, и он велел ему рисовать яблоко.

На голом столе. Зачем? Я понять не мог.

Мы попрощались и ушли.

Как шли по лестнице, тоже не запомнил.

А на улице - лето, жара, зелень, все цветет, все блестит под солнцем. И я

всю дорогу его ученице объяснял, что если живопись - это плесень, то мне не

надо. Потому что все его холсты были написаны каким-то голубиным пометом. Ужасно

это все было. Ужасно. И то, что он ел кукурузу из жестяной миски, и то, что он

не имел денег на обыкновенную еду, - в этом он был виноват сам, а не только те,

кто не покупали его картины. И главное, я понял, что это мне не надо.

Потом мы доехали до ее дома, поднялись в лифте, и мы окончательно поняли,

что мы стоим на другом пути. И в живописи, и в жизни. Иначе будет только одна

пыль и нищета. Которые - до старости "никому не надо".

А потом мы вошли в огромную солнечную квартиру, где она жила с родителями.

И нам было легко, как будто мы вырвались из кошмара. Я сказал:

— Давай-ка притащи твой портрет, который он писал.

А он написал ее в оранжевой кофте, тоже на таком оранжеватом фоне. Волосы у

нее были черные. И теперь я понимал, почему портрет такой пыльный.

Она прошла в соседнюю комнату, сняла со стойки портрет, притащила его туда,

где я стоял, прислонила к стулу - портрет был хорошо освещен солнцем. И я увидел

его живопись, посмотрел на нее, видел не больше десяти-пятнадцати секунд и

понял, что меня надо удавить.

Вот так-то.

Потому что я все говорил правильно, но меня надо было удавить, потому что я

все говорил правильно, но все это не имело никакого отношения к тому, что я

видел теперь, перед собой.

Увидел перед собой и вспомнил то, что я видел в мастерской.

И понял раз и навсегда, что передо мной живопись в первом лице.

И все, что

я говорил до сих пор, - жалкая ребяческая блевотина, детский словесный понос.

Она попыталась сказать что-то ироническое по поводу этого портрета, но я

сказал:

— Молчи.

Она удивилась. А я сказал:

— А знаешь... это ведь необыкновенная живопись... Это прекрасная живопись...

— Она сказала:

— Что? Я сказал:

— Это живопись!..

— Но ты же только что говорил другое...

Я ей сказал:

— Неважно, что я говорил... Я гнида и осел... И мы с тобой - ослы... А он

художник.

Она сказала:

— Я не могу так быстро менять мнения.

А я сказал:

— А ты не меняй... А просто открой глаза и смотри.

Она сказала:

— Что ты от меня хочешь?

А я сказал:

— От тебя — ничего... Просто мы были слепые, а теперь мы видим... Ведь никто же

не виноват, что сначала мы были слепые, а теперь увидели... Но мы виноваты в

том, что мы болтали чепуху, когда не видели.

Я ей сказал:

— Давай поклянемся... не торопиться... никогда не торопиться... Потому что, а

вдруг мы что-то говорим потому, что мы просто не видим?.. И можем наделать

вреда... А когда мы не видим, то все не будет иметь никакого значения... но мы

можем страшно повредить чему-нибудь.

Она сказала:

— Давай.

Я потом понял, дорогой дядя, в чем хитрость его живописи, и позднее

расскажу об этом. А можно даже сейчас. Дело в том, что его картины можно было

смотреть долго, а вернее, много раз, и каждый раз они выглядели по-другому. Наш

глаз видит что-нибудь, если движется сам. Если он застыл неподвижно, то глаз не

видит ничего. Спросите у медиков, они подтвердят. Так вот, его картины были

гармонизованы мелкими, сплетающимися смесями мазков настолько глубоко, что если

преодолеть первое пыльное впечатление от всего холста, то мы начинаем различать

красоту цветовых сочетаний каждый раз другую, другую музыку цвета - в

зависимости от того душевного состояния, с которым мы сегодня и только сегодня

подошли к картине, и для этого душевного состояния нужна эта песенка цвета, а не

другая, другая не подойдет.

Такую живопись, правда, помноженную на огромные общественные темы, я видел

только у Василия Ивановича Сурикова.

Ну, значит, рассказал я эту историю, а в гостях у нас была одна женщина.

Лет тридцати пяти. Я спрашиваю:

— Как это... история эта? Она спрашивает:

— А что как?

— Ну-у... производит впечатление?

А она говорит - понимаете, говорит, пока вы рассказывали про мастерскую его,

и какой он нищий, и насчет еды - было жалко его... А потом он, оказывается,

замечательный художник...

— Ну и что? — спрашиваю.

— Ну как что?.. Ну и жалеть не за что. Я говорю:

— Здра-асте... Так ведь замечательного художника, который нищий, еще более

жалко?

— Нет, — говорит. — Не жалко. Какое мне до него дело? Я не замечательный

художник.

И получилось так, дорогой дядя, будто я ее обманул. Не того подсунул.

Только было она сочувствовать стала - глядь, а он выше всех. И уже ей не жалко

его. Странное это дело.

А работала та женщина в администрации какого-то института и никакого

отношения к художникам не имела. А тут, как узнала, что он замечательный

художник, так у нее сразу: "Ишь ты!.. Вон что!.. Чего это я должна тебя

жалеть?.. Вон ты какой!" Я понимаю, если б в ней ревность заговорила, если бы

она сама была художница. Ну, там - Моцарт и Сальери, то, сё. А тут ведь никакого

отношения? А потом вдруг спрашивает:

— Значит для вас - что Рембрандт, что Модильяни - это все равно?

"Вот как? - думаю. - Модильяни? Она даже имена знает?"

— Нет, — говорю. — Не все равно. Рембрандт - сам по себе, Модильяни сам по

себе. Но оба они художники. Она говорит:

— А как отличить — кто художник, а кто нет? У Рембрандта все люди, как люди, а у

Модильяни все люди уродливые.

Я говорю:

— Ну, я там не знаю, уродливые люди или не уродливые, а картины прекрасные.

— А как так может быть? — спрашивает. Только я было собрался ответить, как так

может быть, но тут нас к столу позвали. То есть мы за столом-то сидели, а к

столу позвали - это значит кормить. Ну, поели, поболтали, она опять говорит:

— А что это значит - живопись? Одни, значит, видят, а другие не видят?.. Как это

понять? Значит, по-вашему, цвет - это главное?

Я говорю:

— Ну почему главное?.. У одних цвет - главное, у других рисунок - главное...

Главное, чтоб картина получилась... А за счет чего - дело десятое... А то, что

большинство людей цвета не видит в картинах, - это ясно.

Она говорит:

— А что же мы - дальтоники, что ли?

— Нет. Не дальтоники. А только цвета в картине не видите.

Дальше ничего про эту женщину рассказано не будет. Потому что никакого

отношения она к этой истории не имеет. А имеют отношение к этой истории только

ее слова насчет того, что замечательного художника - не жалко. "Ты талант? Ну и

будь здоров. Мне тебя не жалко".

Модильяни! Можно подумать, что она бегает в музей Рембрандта смотреть.

Стоит, замерев, и восхищается. Да она про Рембрандта вспоминает, только когда ей

на репродукции Модильяни покажут. А так ей на Рембрандта тоже начхать. Вот и

остается ее главная мысль - художника не жалко.

А было это тогда, когда я вдруг понял, что, наверно, искусство и на фиг

никому не нужно. Вернее, не совсем так. Искусство нужно тому, кто им занимается.

А кто им не занимается, они без него спо-окойно живут. И, конечно, они не могут

сочувствовать тем, кто дурью мучается. "Страдаешь в искусстве? А ты не страдай.

Брось его к чертовой матери, и дело уладится. Поступай на работу, как все люди,

производи что-нибудь, как все люди, или хоть зарплату получай, как все люди..."

А какие они все - люди?

А все люди, дорогой дядя, поработают-поработают, потом хотят отдохнуть. А

когда отдыхают - хотят развлечься, отвлечься. А если не отвлекутся, не

развлекутся, - им работать не хочется. А уж если работать не хочется - тут

голодовка, тут дело реальное. Вот и выходит - на одном конце - голодуха, а на

другом - девать себя некуда.

Конечно, тут бы надо рассматривать этот вопрос на фоне экономических,

исторических и прочих обстоятельств - почему так все сложилось с художеством, а

не этак. И, конечно, женщину эту, администраторшу, понять можно - конечно, люди

так нахлебались от "особенных" людей, что как скажут про кого-нибудь, что он

"особенный", так настораживаешься - не сел бы на голову, поскольку он

"особенный". .Надоело людям кланяться-то. Век не тот. Сильному уж и то кланяться

не хотят. А тут "особенные" какие-то. И опять ему привилегии, видишь ли. Живи по

правилам, как все, - и никаких привилегии тебе не надо будет. Делай, как все, и

будет и тебе хорошо, и остальным не обидно.

Но только вот беда, дорогой дядя, художество - это такая область

промышленности, где быть исключением - и есть правило.

Главное правило для художника - быть исключением. Хочешь не хочешь. Такая

промышленность.

Потому что, если я два велосипеда сделаю вместо одного, то это будет - два

велосипеда. А если я два раза один и тот же стих напишу, то это будет один стих,

а не два. Стих или картину, любое сочинение - все равно. А сколько раз я эту

картину изготовлю, сколько штук я этого сочинения изготовлю - это уже значения

не имеет. Это называется тираж. Тираж, повторение, репродукция - это есть

ремесло. А искусство каждый раз происходит по одному разу.

Вот в чем особенность, дорогой дядя.

И вот я спрашиваю - кому все это нужно? Что ответить? И хочу все потихоньку

вспомнить и разобраться. Пришел я однажды в Третьяковскую галерею

посмотреть "Боярыню Морозову". И вижу - в зале рядом с ней устанавливают холст,

по размеру равный "Боярыне Морозовой". На подрамнике, честь по чести, копию

будут делать - один к одному, повторение. Ладно, думаю, кому то заказали.

Заглянул я на грунтованную сторону холста и вижу - огромная фотография, бледная,

во весь холст, даже перерисовывать не надо по клеточкам. Серенькая такая

"Боярыня Морозова" огромного размера. Теперь только краски наложить.

Я узнал - заказали знаменитому художнику, деньги огромные - триста тысяч на

старые деньги. Заказ. Сурикову такие деньги и не снились, когда он свою "Боярыню

Морозову" писал. И надо было теперь этому художнику поверх этого

фотографического рисунка накладывать краски - мазок к мазочку, один к одному. И

я подумал: ну работенка!.. Тут сдохнешь... Но и деньги такие, перед которыми не

устоишь. Триста тысяч на старые деньги - так мне служители сказали. И пошла

работа.

Хорошо пошла, дорогой дядя. Художник опытный. Цвет видит как надо. Техникой

владеет. Академии кончал. Размеры одинаковые с картиной-подлинником. Рисунок

нанесен фотографией. Тут уж все точно. И пошла работа. Хорошо пошла. Мазок к

мазочку - и стала появляться картина - вторая "Боярыня Морозова". Думаю - ну,

силен! Силен!.. И чем больше стала проявляться картина "Боярыня Морозова", тем

больше начала она становиться непохожа на "Боярыню Морозову"... Синюшная

какая-то.

Он уж из одного угла к другому шел, и в разных местах пробовал писать, и

так и эдак, а все равно - куда-то вбок уходила картина, и получалось не то.

Узнать, конечно, можно, что "Боярыня Морозова" - поверх фотографии писана, все

персонажи на своих местах, а вот "Боярыня Морозова" не получалась. Ну какая

разница, вроде бы чуть небо непохоже, чуть наряды непохожи по цвету, а видно

было, как мается художник, делая копию, и как картина начала плясать вся, и

цвета стали как в сумасшедшем доме, цветовая музыкальная помойка - смотреть на

это было непереносимо, а еще чуть не две трети холста заполнять надо было.

Долго стояла эта копия, долго. Работа долго шла, а потом перестал холст

заполняться, долго стоял незаконченный, а по правде сказать, и не начатый. А

потом его увезли куда-то. Номер-то и не прошел.

Думаю - как же так? Ведь все подготовлено, оставалось краски положить? А

положить-то и не удалось. Я уж потом еще раз в Третьяковку пришел, когда этот

холст увезли, страшный. А к нему так привыкли, что без него даже пусто

показалось. Подошел я к "Боярыне" и вижу, стоит возле нее человек с безумными

глазами - до сих пор не знаю - был ли это тот самый знаменитый художник или

кто-нибудь другой. Но явно не один я про эту копию думал. Стоит и на "Боярыню"

смотрит неподвижно. Я говорю:

— Пусто в зале стало без копии... А он не отвечает.

Дорогой дядя, представь себе такое...

...Красавица, пойми меня, тирьям, тирьям, тирьям пам-пам. И тромбон

слюни выдувает - ф-фух-ну! - Оперная студия Чайковского.

А на потолке вдруг - грохот и тяжелый удар. Это училище Вахтангова на

фехтовании делает выпад.

А профессор говорит:

— Продолжаем... Голова - это шар, нос - это призма.

Три учебных заведения в одном здании.

Мертвенные школярские лица нарисованных натурщиков, и на некоторых листах в

верхнем правом углу цифра 5 красным карандашом. Высоко взлетел.

"Кто умеет писать - пишет, кто не умеет писать - учит". Так ведь то

Чистяков говорил!

А в институте заповедь - сначала пройдя школу, а уж потом ого-го. А на 90

процентов ого-го и не вышло. Дрессировка вышла, а душа погасла.

А кто, бывало, плюнет на системы и на глазок, на глазок, по своей воле и

душе - тому стипендию долой. А это значит - ищи халтуру или из института прочь.

Разве что родители состоятельные. Естественный отбор, так сказать. А где ж он

естественный, когда он именно, что противоестественный.

Ни ананас картошку не заменит, ни картошка ананас. Нужны оба. Но к каждому

- свой подход, а то не будет обоих. И будет голод и авитаминоз, в данном случае

- духовные. Ананас - это, к примеру, Моцарт, картошка - Бетховен. И нежная пища

нужна, и грубая. Человеку все нужно. Зачем же сальериев плодить?

Это только для барышень и болонок - нежность и грубость несовместимы. А в

жизни все совместимо и перепутано.

Я только раз в жизни видел у человека нос, похожий на призму. Ах да, я уже

писал об этом. Но это было настолько ужасно, что я до сих пор как вспомню, так

начинаю икать.

Так и учились. Сейчас, говорят, лучше. Ну это рисунок на бумаге. А живопись

как? Нарисовать на холсте все, а потом раскрашивать? До этого все же не

доходило. Какие-то остатки старых привязанностей все же сохранились. Понимали,

что живопись - это не раскрашенный рисунок. В раскрашенном рисунке цвет какой

попало, лишь бы объем выявить - светики, тенечки - зеленоватая грязная слизь,

лягушатина. Стихия цвета - это особая стихия. Сто лет открытий на одном уроке не

скинешь. Значит, как совместить цвет с формой? Отношениями.

Отношения - это красивый цвет рядом с красивым цветом вдруг выглядит

безобразно. Потому что из разных картин. А если из одной - музыка.

У кого этой музыки в душе нет, тот ее с натуры не спишет. Иначе зачем

живопись? Есть цветное фото. Оно с годами все лучше. Многие и сомневаются -

может, живописи конец пришел? И я сомневался - зачем руками делать то, что может

машина-аппарат. Теперь я знаю стихи Заболоцкого:

| Любите живопись, поэты. Ведь ей единственной дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. |

Но если б я их и тогда знал, я бы их и тогда не понял, как и

сейчас чтецы и читатели не понимают. Но только сейчас я знаю, почему ей

единственной дано.

А дело в том, что "души изменчивой приметы" - это не приметы изменчивой

души натурщика. Это может схватить и фото, а приметы изменчивой души художника,

который картину писал. Есть душа? Есть приметы. Нет души - нет и примет.

А Федор Федорович опомнился и закричал:

— Главное в живописи — отношения!

Это уж я точно знал. На своей шкуре.

А Федор Федорович пришел в себя и закричал:

— Пишите чище, гуще, будет луще! Ширше пишите, ширше!

Хотел всегда меня Федор Федорович нигилистом обзывать, по увы, не мог. Все

знали, что я от Сурикова, от Врубеля - без ума. Классики.

Но классики особенные. Полуприличные. В те времена Врубель все-таки демонов

писал, а Суриков цвет набирал мелким мазком. Как импрессионист какой-то.

В то время боролись с импрессионизмом. Почему боролись, я уже не помню. А

вот кто боролся - помню.

Боролись те, кто хотел, чтоб учились именно у них. А чему там учиться?

Отношениям? Один из них в комиссии, которая последний взгляд кидала на картины,

отобранные для премий, оглядел зал и говорит:

— Неплохо, неплохо... Но разнобой, разнобой.

Так и учились. Сейчас, говорят, лучше.

Были еще подсобные дисциплины, которые на искусстве не сказывались, но на

отношениях и, стало быть, на стипендии сказывались. Перспектива, анатомия,

технология живописи и, конечно, история искусства - русского и зарубежного.

Хотя, вообще-то говоря, было непонятно, как без истории искусств

создавались шедевры Греции, Индии, Китая, Японии, Египта, как создавались иконы,

когда еще истории искусств не было.

Казалось бы, образованный художник - хорошо. Но оказывалось, что и здесь,

как у всякой медали, есть оборотная сторона. Потому что это было не образование

художника, а медаль. Напоказ. К экзаменам. Ничем другим из истории искусств

тогда пользоваться не удавалось.

Я не знаю, может ли медаль иметь десятки сторон, но у этой медали - было.

Посудите сами. Из всей истории искусств ничем пользоваться было нельзя. По

разным причинам.

Ни темами, ни сюжетами, ни манерой, ни стилем, ни композицией. Чему можно

было учиться? Кто когда родился, и несколько истрепанных мнений?

Причем это относилось и к советским картинам. Нельзя было писать, как у

Василия Яковлева, у Дейнеки, у Пластова, у Петрова-Водкина, у Кончаловского, у

Корина, у Гончарова - это самые известные, но и так далее. У одного слишком

гладко, у другого слишком свободно, и у всех вместе - разнобой, разнобой.

Для чего же история искусств? Для трепа? Для зависти? Для птички-галочки в

отчете?

Это было странное время, когда главным было болтать о Школе с большой

буквы. Болтать, а остальное ни-ни. А можно было только нечто

репино-образно-мазистое. Ни темы, ни сюжеты, ни композиция, ни страстность -

бедный Репин - а нечто среднемазистое в переложении Федора Федоровича и иже.

А главный Теодор только порыкивал:

— Сязан им нужен, понимаете, ли, Сязан. Пикассосы хреновы.

Но потом Пикассо сделал голубку мира и вступил в компартию, такой конфуз.

Николай Васильевич только руками разводил:

— А такой тихий был Тэдька, скажи ты. Мы, академики, сами его и выдвинули.

— А я думал, вы все за одно... — говорю.

— За что за одно?

— За классику.

— Так для каждого она своя, — сказал Прохоров.

Недавно на Кутузовском проспекте, где жил Прохоров, повесили в его честь

мемориальную доску.

Отношения.

Но самое страшное была - перспектива, которая закрывала все перспективы к

классике.

Преподавал ее долгожитель Нехт.

Он был известен тем (известен по журналу "Крокодил" - фельетон с

картинками), что, работая в ленинградском институте, который по-петербургски

назывался "Академия живописи, ваяния и зодчества", у всех голых античных мужских

скульптур велел прицепить или даже приделать не то фиговые листы, не то трусики.

Это даже в те времена не прошло, и был скандал, и Нехта отменили.

От нас он этого не требовал. Зато у всех мужчин-натурщиков вместо природных

достоинств, как у микеланджеловского Давида в музее Пушкина, которого

разглядывает вся Москва от мала до велика, потому что у человека все прекрасно

без исключения, у наших натурщиков мы рисовали безобразные мешочки с

тесемочками, совершенно неприличные тем, что акцентировали именно то, что должны

были скрыть. У женщин ничего не рисовали, считалось, что там ничего и пет. Боже

мой! Обнаженная натура, за которую нам ставили от 2 до 5, на выставку не имела

доступа. И прекрасная, чистая, как деревенский воздух и тихий снег, пластовская

"Баня" произвела в стане Нехта взрыв типа водородного. Но самое страшное было -

перспектива. Перспектива - прекрасная вещь. Нарисуй линию горизонта и к нему

шоссе, которое вблизи "ширше", а у горизонта сходится в точку, и вдоль шоссе

столбы телеграфные с проводами, которые тоже сходятся в одну точку, внизу трава,

в небе облака, и сразу глубина и простор - кто спорит! Все в точку.

А как только делаешь картину с людьми, где одних ты хочешь показать в

перспективе, а других не хочешь - сразу опять конфуз.

Композицию, расположенную по перспективе, смотреть страшно, как... ладно,

обойдемся без сравнений.

Профессор Нехт приносил фотографии с картин классиков, расчерченные

перспективной сеткой, и показывал такое количество нарушений, что выходило,

непонятно, почему они классики. Но мы-то знали - классики - закон. А Нехт -

случайность.

Когда однажды на зачете я ему сказал, что Ермак у Сурикова вовсе не висит в

воздухе, а возможно, стоит на каком-нибудь выступе и что вообще перспективу с

одной точкой схода мы видим, когда упремся в эту точку, а если не упираться, то

мы по жизни движемся, вертим головой, и значит, точек бесчисленно. И что

"Сикстинская мадонна" тем и хороша, что в ней все перспективные точки

перепутаны, - он бледно улыбнулся и поставил мне, нет, не двойку, двойка - это

пересдача, а тройку. А это избавляло его от встречи со мной, а меня - от

стипендии на полгода, и надо было писать натюрморты в салон - бра и канделябры

и, желательно, фрукты. Где-то они и сейчас висят. Все дело в отношениях.

Так и учились у этого подсобника. Говорят, сейчас лучше.

Город Переславлъ-Залесский. Монастырь. Озеро. Фабрика кинопленки. Летняя

практика. Храм Александра Невского, облупленный. Ботик Петра Первого - я его так

и не видал. Зато видел, как в небольшом храме Растрелли приоткрылась железная

дверь с засовами и табличкой "Охраняется государством" и оттуда вышел человек в

ржавом фартуке - реставратор, наверное.

Я заглянул в приоткрытую дверь, услышал металлический визг, будто ножи

точат, и увидел мозаичный пол, по которому волокли ящики с пивом, и гвозди и

жесть скребли мозаику, и она визжала, — Вы что же это делаете? — спросил я. И

эхо в полутьме: ете, ете... ете...

— Здесь склад, — ответил мужик из полутьмы.

И эхо - лад... ад... ад...

Я прибежал к профессору композиции Василь Палычу, болезненному человеку с

железной волей, и рассказал, что видел - во мне било ключом общественное

негодование.

— Не суйся, — сказал профессор. — Твое дело - композиция.

И эхо - уйся... уйся... уйся... и ция... ция... ция... И я тогда заплакал

вдруг. Как будто вернулся домой.

— Уймись... — сказал профессор.

— Мись... мись... мись... — сказал я.

За это он меня остро не полюбил.

А любовь профессора - это 23 рубля на нынешние деньги. Каждый месяц.

Главное - тройку не получить. Отнимут стипендию на семестр - как будешь покупать

винегрет в буфете, батон и сахар с чаем? Искусство ѕ не арифметика, доказать

нечем. А еще и плата за проучение два раза в год. Некоторые прошли по конкурсу в

институт, их тут же из института отчислили. Платить нечем. И остались либо

остервенелые искатели побочных халтур, либо дочки достаточных родителей.

Естественный отбор в действии. Потом эту плату как-то незаметно отменили. Я и не

помню, когда.

Халтура - дело серьезное. Прибегает парень:

— Орлы, я халтуру достал, на всех, гигантскую. Даже не верится. Храм

расписывать, денег уйма, писать без натуры, ангелам анатомии не нужно, краски

ихние.

Его тут же вызвали в деканат.

— А где твоя идейность? — Так ведь халтура!..

— Выбирай, или - или.

Он выбрал и стал богатым халтурщиком, а мы наперегонки стали добиваться

любви профессоров и винегрета - 5 копеек блюдце на сегодняшние деньги.

Контрасты, контрасты.

"Контрасты" - было любимое открытие профессора композиции. Мир состоит из

контрастов, значит, и композиция должна из них состоять. Если есть тень, то

должен быть свет. Если один человек стоит, другой должен лежать. Или сидеть.

Если один - лицом, то другой - спиной. Но каждое движение должно иметь наглядную

причину.

— А двоим сидеть нельзя?

— Нет.

— А если я написал десять мальчиков, сидят на заборе, и все анфас, и все

освещены?

— Контраста нет.

— А гармония?

Только слышно, как за окном в парке артист поет:

"Бананы ел, пил кофе на Мартинике..."

— А разве контраста характеров не хватит?

— Уймись.

И эхо в пустом классе школы, где у нас летняя практика, - мись... мись...

мись...

А певец в парке поет: "Когда ж домой я приходил из плаванья... я целовал

гранит на пристанях..."

Потом эту песню объявили кабацкой.

А я доставил холст, где был вылизанный контрастами портретик девочки в

панаме, - свет, тень, носик вертикальный, ротик горизонтальный, и стал

мастихином швырять краску на фон, на лицо, на фон, на лицо, на фон, на лицо - ту

краску, которую мне в эту секунду захотелось, какую показалось, что выражает

сиюсекундное мое настроение, на фон, на лицо, на тень, на свет, на носик, на

ротик. А приятельница мне шепотом:

— Что ты делаешь? Что ты делаешь!.. А потом:

— Ультрамарин не сюда... выше...

— Здесь?

— Правей.

— Не могу больше, — говорю. — Не могу. И проткнул панамочку мастихином. Так и

учились. Сейчас, говорят, лучше. Говорили: "Рисунку можно научить, а видение

цвета - от природы".

Я, пока верил в это, был не цветовик, а как перестал верить - цвет понял.

Не только институтский - крем-брюле, помада и туалетное мыло, - а любой. И стали

приходить, сначала со старших курсов, а потом и с младших, смотреть, что я

делаю. И я был для Федора Федоровича нарушитель.

Федор Федорович букву "ч" не выговаривал и многие другие.

— Подходит ко мне сейсяс Батыров с третьего курса и говорит: "В васей мастерской

один колорист... Серт возьми!.."

И Федор Федорович называл мою фамилию.

Сейсяс, простите, сейчас Батыров - академик живописи. Недавно встретились в

какой-то компании, и он говорит: "А мы вашу живопись смотреть бегали".

И мне было приятно.

У нас лекции читал знаменитый искусствовед, который говорил так: "Осьмнадцатый

век", "Веляскец", и про портрет Пушкина работы Кипренского: "Он смотрит не на

ковой-то, а кудай-то вдаль".

Я однажды стал за ним записывать:

"Перед вами портрет девочки Фермер... Она такая, как фарфоровая... Для ней

характерны, как вишни глазки... Одной рукой она держится за... веер... Другой

рукой она держится за... Веляскец, великий художник, который..." - и прочее в

таком роде.

Так и осталось неизвестным, за что девочка Фермер держится другой рукой.

Ну так вот, это был единственный великий и глубокий искусствовед, которого

я встретил. Он, конечно, не умел говорить, но и краснобайство ему было ни к

чему. Потому что он открыл, например, разницу между картиной и ее зеркальным

отражением. Но это настолько великое дело, что об этом в другом месте и

отдельно.

Остальные говорили без запинки и гладко, но говорили чушь.

То ли их запутали, то ли это их собственные достижения и этой области. Я

имею в виду область чуши.

Один культурный и воспитанный знаток говорил на лекции перед нами, олухами,

что Ван Гог и Гоген дилетанты. Почему? Они не знали анатомии.

Даже олухи хохотали. Художник был в то время бессловесный. Про него

говорили, что он, как собака, - все видит, все понимает, а сказать не может. За

него и от его имени говорили специалисты других специальностей. Художник

говорящий и художником не считался. Его дело писать. И специалисты настолько

уверились, что ему нечего сказать, что потеряли всякую осторожность, и плясали

на нем, как мухи на покойнике. А он не был покойником. Он был в глухой обороне,

схлопнулся, но живой. И жизнь его выражалась в хохоте.

Это надо же, Ван Гог и Гоген - дилетанты, потому что анатомии не знают.

Дитю понятно, что анатомия не входила в их эстетическую систему, их картинам

анатомия мешала, они пользовались другой выразительностью. А что выражали? Души

изменчивой порывы. Анатомии не знали! Да эти "шкилеты" за пару месяцев... по

любому атласу... Анатомии не знали! Надо же! Они ж от нее отказались, как такие

же дилетанты Эль Греко и Рублев! А профессионал кто ж? Отставной от искусства

прохиндей?

Был у профессора-медика, который нам лекции читал по анатомии, помощник,

отставной Теодор, который за ним препараты в банках носил - печенки, глаза и

прочие скоропортящиеся субпродукты. Отставной Теодор имел прозвище Умбиликус, то

есть Пупок. Анатомию знал наизусть, всякие там "глютеусы" и "стерна-кляйде-мастеидеусы".

Он вещал, к примеру:

— Никогда при девках не говорите "между прочим".

— Почему, Теодор?

— "Прочимус" по-латыни значит "ноги".

И хохотал, и над раскрытой пастью свисала капуста усов.

Он всегда был подшофе, под мухой, под банкой и при капусте. Но если ему

перед экзаменами сдашь, то и профессору экзамен сдашь. Такой был знаток.

Он рассказывал:

— Раньше в анатомии работать было можно. Препараты спиртом заливали... А теперь

формалин проклятый.

Мы не верим... Препараты тут же стоят - кишки, селезенки, ребенки

нерожденные.

— И пили?

— А как же!.. Называлось - "ребеновка". Теперь давайте про эстетику. Это было

уже не на первом курсе. Решили, надо преподать насчет "красоты" и "прекрасного"

и какая между ними разница.

Это было б и ничего - послушать чужие мнения.

А вдруг что пригодится? Но беда в том, что если эти мнения, которые друг с

другом не сходились и исправлялись со скрежетом в каждой газете, не выучишь, то

после экзаменов опять полгода без стипендии.

Однако еще бывали настырные идеи самих преподавателей, и эти уж совсем

того.

Эстетику вела дама со взглядами и самолюбием, а в остальном - хороший

человек. Она настаивала, что сюжетную картину надо делать по системе

Станиславского.

А тогда кто не клялся Станиславским, или Павловым, или Вильямсом с

травопольем, или Лысенко с ветвистой пшеницей, мог сгореть, как швед, синим

огнем.

Чтобы не пересказывать ни Станиславского - каждый может прочесть, - ни ее

взглядов на сюжетную, или, как тогда говорили, на тематическую картину, -

кануло, слава богу, - опишу только наш с пей разговор.

Я все, что надо, выслушал, а потом говорю, наивный был:

— Можно вопрос?

— Пожалуйста.

— Критерий теории - это практика? — спрашиваю.

— Ну, так.

— Так давайте попробуем все это на практике, по мысленно.

— Каким образом?

— Допустим, я собираюсь изготовить историческую картину по системе

Станиславского. Историю изучил, как академик Тарле, психологию - как другой

академик, эпизод написал, как Шекспир, эскиз костюмов и декорации - как не знаю

кто, на роли набрал одних народных артистов и лауреатов, отрепетировал эпизод,

как сам Станиславский, снял на цветную кинопленку, как оператор Тиссе или

Фигероа, и вот из всех кадров, а их в каждой секунде - 24 штуки, я выбрал один,

наилучший. Где все точь-в-точь - от психологии до мизансцен по моему замыслу...

И увеличил этот кадр до размеров картины... Ну и рама, конечно.

— Так в чем вопрос? — спросила она.

— Будет картина?

Она помаялась и сказала:

— Будет.

Олухи захохотали - они знали, картины не будет. А будет стряпня, химия.

Потом мы с пей шли до метро, и она с нервными пятнами на щеках говорила:

— Прощаю вас только потому, что у меня прогрессивные взгляды, а у вас каша в

голове.

— Так в ней все и дело, — говорю, — в каше. ...Леонардо велел вглядываться в

пятна плесени на стенах... В них можно увидеть все... Вот начало - хаос...

Непредвзятое воображение.

— Леонардо?!

— Да... А если начать с исполнения задачи, то и выйдет исполнение задачи. А

картины не будет.

— Почему же?

Пояснения Артура Васильева

1. Сфумато

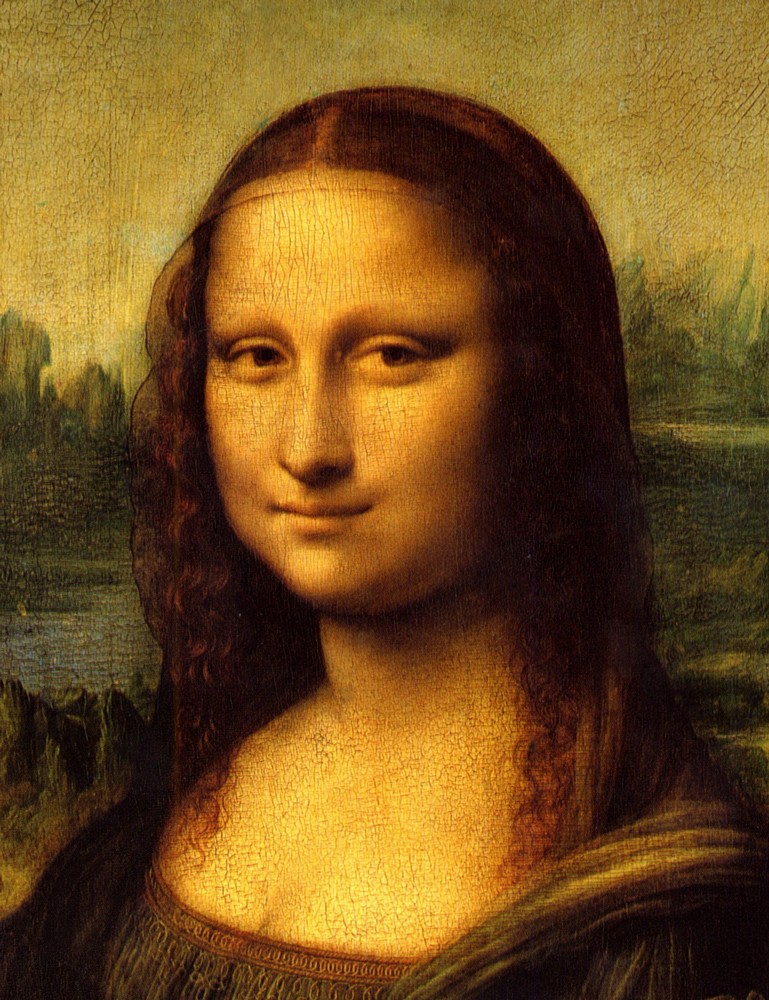

Сфума́то (итал. sfumato (fuma - дым) — в

дымке, исчезающий

как дым) — в живописи смягчение очертаний образа, которое позволяет передать

живой свет живого воздуха. Сфумато изобрел и описал Леонардо да Винчи. Лучшим примером

этого приема является портрет Моны Лизы (1503 год).

2. Спор о авторстве

Мадонна с Младенцем (Литта - по имени продавца картины, так же как Мадонна

Бенуа).

Написана предположительно с 1485 по 1490 годы по заказу правителя Милана Герцога

Лудовика Сфорза. Картина имеет ряд особенностей:

• она переведена на холст с дерева

• темпера 42*33 см

• чудесная игра света, падающего откуда-то спереди на Мадонну с Младенцем и текущего сзади

из окон

• эта игра света позволила заменить привычные нимбы свечением тел и голов

• в левой руке Младенец держит птенца

Михаил Анчаров упоминает спор о авторстве картины.

Суть его в следующем. Несколько экспертов отметили необычность картины и ее

истории:

• картина куплена Эрмитажом в 1865 году, в "обветшалом" состоянии

• картина написана особой смесью масла с темперой, разработанной Леонардо,

который постоянно экспериментировал с составом красок, чтобы лучше передать

образы и восприятия, живущие в живом воздухе между художником и натурой,

и отражающие в себе природную игру красок, солнечного света и человеческих чувств

• вследствие этой экспериментальности, составы грунтов и красок часто проявляли

неустойчивость и Леонардо изобретал специальные клеи-лаки для закрепления

изображения (а изменения в картины он вносил зачастую годами)

• эксперты обнаружили следы одного такого укрепления грунта-красок, и зачем-то

повторяют что картина была переписана году так в 1495; при этом ни слова о том,

насколько переписана и куда переписана - хотя нетрудно понять, что был укреплен

грунт и слегка реставрировано изображение (что весьма похоже на Леонардо и все

его картины, о чем писал еще Гиоргио Васари)

• вместе с тем поступившая картина была нанесена на деревянное основание и

требовала нового закрепления грунтов-красок; поэтому было принято решение

перенести ее на холст; этим занялся столяр Эрмитажа Сидоров, который исполнил

уникальную технологию переноса и получил за это серебрянную медаль

• в Лувре находится этюд Леонардо с ликом Мадонны к этой картине, поэтому

"причастность" Леонардо к картине неоспорима

• что же не нравится экспертам?

а) им не нравится способ изображения божественности в живом сиянии самих тел -

нет тут нимбов и божественность Мадонны и Младенца чересчур открыто напоминает нам о

их земном происхождении

б) этот способ помноженный на авторитет Леонардо выглядит еретичным и поэтому

эксперты начинают разрушать общее представление о картине

в) они отмечают, что композиция картины не свойственна Леонардо - фон какой-то

темный, не выписаны фактурно детали одежды, ребенок чего-то не сидит на коленях

(как положено) - а находится в руках матери, к тому же сосет грудь и вообще

как-то неестественно вывернулся и уставился на зрителя

г) вот и все аргументы, откуда делается вывод "нет, это не Леонардо" - а

тогда кто же?

Вопрос, конечно, сложный. Но эксперты уверены, что дело было

так: руководил заказом сам Леонардо и, вероятно, даже написал лицо Мадонны (а

может и часть Младенца); но

потом видимо был занят и поручил ученикам завершение картины - отсюда все

вышеуказанные странности.

И кто это мог тогда быть? - Выбор невелик и он пал на

ученика Леонардо - Джованни (Giovanni Antonio Boltraffio).

Конечно, это бред. Вы можете внимательно разглядеть картины

Джованни. Да он талантлив и оригинален, но между его картинами и этой Мадонны с

Младенцем слишком большая дистанция. Можно сказать непреодолимая, учитывая

качество картины. Сфумато Джованни так и не далось. А все "странности" разрешаются

просто:

• фон и детали одежды вторичны по отношению к основному замыслу картины -

божественное свечение тел Мадонны и Младенца; и вместе с тем они усиливают это

свечение - фигуры как бы выступают из темного фона и придвигаются к нам, а

простота деталей одежды не отвлекает и подчеркивает главный замысел

• и поза Младенца вполне естественна - он сосет грудь, придерживая ее одной

рукой и во второй руке держит птенца (игрушку) - так держит чтобы не сдавить его (по

другому никак не получится)

• и он смотрит на художника (на зрителя) как обычный младенец и как сын Божий,

напоминая что все мы Божии дети

3. Что такое переломы и как их увидеть самому?

Переломы возникают на границе восприятия живого тела, то есть порождаются на стыке живой фактуры кожи и нашего восприятия. Попробуйте рассмотреть свою руку в естественном свете, слегка расфокусировав взгляд. И в этой легчайшей дымке выстройте в восприятии сеточку-линии кожи и варьируя расфокусировку/дымку понаблюдайте как меняется восприятие этих линий когда они огибают жилки, артерии, суставы... Теперь вам необходимо чуточку абстрагироваться от природы этих линий и "заменить" их слегка воображаемыми-модельными линиями дымки, которые бы сгущались и расходились в зависимости от огибаемого пятна тени или света. И вы получите эффект Анчарова. Теперь самое время внимательно перечитать описание эффекта - как пересекаются эти волосяные линии, как они пучкуются, как на скрещивании пучков образуются сдвоенные слои "туманов", проявляющие само собой тени, полутона, формы и объемы... Затем попробуйте увидеть переломы в руках Моны Лизы... Затем добавьте поправку на цвет: линии карандаша темные, а линии краски цветные (в том числе светлые)... Затем свежим взглядом прикоснуться к Мадонне и Младенцу...